レクサスが世界に誇る伝説のスーパーカー「LFA」。その生産終了から10年以上が経過した今もなお、多くの自動車ファンの心を掴んで離しません。

引用 : レクサスHP (https://lexus.jp/)

「天使の咆哮」と称された官能的なV10サウンドは、まさに唯一無二の存在です。しかし、世界限定500台という希少性と、今や1億円を超えるプレミア価格は、我々にとって高嶺の花となってしまいました。

だからこそ、多くのファンがその後継モデル、LFAの魂を受け継ぐ次世代スーパーカーの登場を待ち望んでいます。

本レビューでは、自動車ジャーナリストであり、LFAオーナーでもある私の視点から、現在囁かれているLFA後継モデルに関する様々な噂を徹底的に深掘りし、その実現性や未来像に迫ります。

記事のポイント

- 伝説のスーパーカー「LFA」がなぜ今も語り継がれるのか、その本質的な価値を解説。

- 後継モデルの最有力候補と目される「レクサス エレクトリファイド・スポーツ」の概要。

- パワートレインはV8ハイブリッドか、それとも完全なEVか。世間の噂を徹底分析。

- 気になる発売時期と予想価格、そしてLFAの魂は継承されるのかを考察。

車買い替えのご検討中の方へ

新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。

私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

伝説のスーパーカー「レクサスLFA」の軌跡と後継モデルの噂

LFAの後継モデルを語る上で、まずはLFAそのものがどのような車であったかを再確認する必要があります。単なる高性能スポーツカーという言葉だけでは到底表現しきれない、その哲学と技術の結晶について、オーナーとしての視点も交えながら解説していきましょう。

引用 : レクサスHP (https://lexus.jp/)

そもそもレクサスLFAとは?日本の技術の結晶

レクサスLFAは、トヨタ自動車がレクサスブランドの「F」の頂点、そしてブランド全体のイメージを牽引する象徴として開発したスーパーカーです。開発コード「P280」としてプロジェクトがスタートしたのは2000年のこと。実に10年もの歳月をかけて、一切の妥協を許さず開発が進められました。

チーフエンジニアであった棚橋晴彦氏の「市販するからには、世界一のハンドリングとそれにふさわしいエンジンサウンドを持つクルマを造り上げる」という強い信念のもと、開発は困難を極めました。当初はアルミボディで開発が進められていましたが、目標とする性能を達成するために、開発途中でより軽量かつ高剛性なカーボンファイバー強化樹脂(CFRP)製ボディへの変更を決断。これは生産性やコストを度外視した、まさに英断でした。

このCFRP製モノコックボディの生産は、かつて織機メーカーであったトヨタの技術の粋を集め、自社開発のカーボン編み機「3Dカーボンファイバー編み機」まで開発するほどの徹底ぶりでした。結果として、LFAは車体の65%をCFRP、35%をアルミ合金で構成するという、当時の市販車としては異例の構造を持つに至ったのです。

2009年の東京モーターショーで市販モデルが発表され、2010年12月から2012年12月までの2年間で、世界限定500台が生産されました。その価格は3,750万円と、当時の日本車としては群を抜いて高価でしたが、その開発コストを考えると、むしろバーゲンプライスであったと言えるでしょう。

LFAの心臓部「天使の咆哮」と称されるV10エンジン

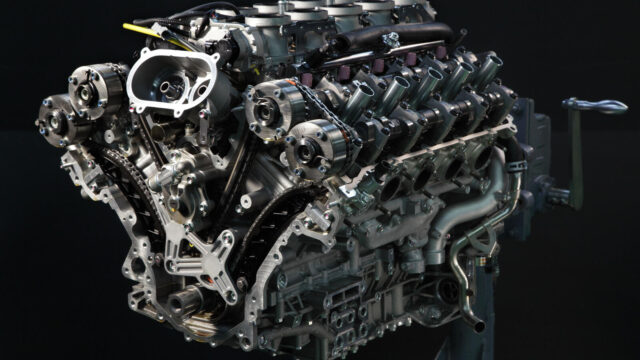

LFAをLFAたらしめている最大の要素は、間違いなくそのエンジンサウンドにあります。ヤマハ発動機と共同開発した、専用設計の4.8L V型10気筒「1LR-GUE」エンジン。このエンジンこそが「天使の咆哮」の源泉です。

引用 : レクサスHP (https://lexus.jp/)

最高出力560PS/8,700rpm、最大トルク48.9kgf·m/6,800rpmというスペックもさることながら、特筆すべきはその回転フィールとサウンドです。レブリミットは9,000rpmに設定され、わずか0.6秒でアイドリングからレブリミットまで吹け上がる鋭いレスポンスは、まるでレーシングエンジンのよう。この鋭すぎるレスポンスのため、アナログ式のタコメーターでは針の動きが追いつかず、TFT液晶パネルを用いたデジタルメーターが採用されたという逸話はあまりにも有名です。

そしてサウンド。ヤマハが持つ楽器製造のノウハウ、特に管楽器の音響解析技術が惜しみなく投入されました。エンジン内部の燃焼音から、吸気音、排気音に至るまで、すべての音が意図的に調律されています。特に、サージタンクの形状や、等長エキゾーストマニホールドから集合マフラーに至るまでの排気経路は、複雑な管楽器のように設計され、エンジンが発生させる一次振動、二次振動の周波数を巧みに利用して、心地よい倍音成分を豊かに含んだサウンドを奏でるのです。

私がLFAのアクセルを踏み込むたびに感じるのは、単なる爆音ではなく、精密に計算され尽くした「音楽」です。低回転域では静かにV10の存在を主張し、回転を上げるにつれて複数の音が複雑に絡み合い、高回転域では突き抜けるような高周波サウンドへと昇華していく。この音響体験こそが、LFAの価値の根幹をなしているのです。

LFAの革新的な技術の数々

LFAには、CFRPボディやV10エンジン以外にも、数多くの革新的な技術が投入されています。

トランスアクスルレイアウト

エンジンをフロントに、トランスミッションとデファレンシャルギアをリアに配置する「トランスアクスルレイアウト」を採用。これにより、前後重量配分を48:52という理想的なバランスに近づけています。これはコーナリング時の回頭性の良さや、トラクション性能の向上に大きく貢献しています。

ドライサンプ方式

エンジンオイルの潤滑方式には、レーシングカーで用いられる「ドライサンプ方式」を採用。これにより、エンジン搭載位置を低くすることが可能となり、車両全体の低重心化を実現。また、激しいコーナリング中でも安定したオイル供給を可能にしています。

カーボンセラミックブレーキ

標準でカーボンセラミック製のブレーキディスクを装備。スチール製に比べて大幅な軽量化(ばね下重量の軽減)と、高い耐フェード性を実現しています。

これらの技術は、すべて「走る・曲がる・止まる」という自動車の基本性能を極限まで高めるために採用されたものです。LFAは、スペックシートの数字を追い求めるだけでなく、ドライバーが意のままに操れる人馬一体の感覚を追求した、真のドライバーズカーなのです。

LFAの生産終了と現在の市場価値

2012年12月14日、500台目のLFAがラインオフし、その歴史に幕を閉じました。生産終了後、LFAの価値は下がるどころか、むしろ右肩上がりに高騰していきます。

その理由はいくつか考えられます。

- 絶対的な希少性: 世界でわずか500台しか存在しないという事実。

- 唯一無二の自然吸気V10エンジン: ダウンサイジングターボや電動化が主流となる現代において、高回転型の自然吸気V10エンジンはもはや絶滅危惧種であり、その価値は計り知れません。

- ブランドの象徴: LFAがレクサス、ひいては日本車全体の技術力の高さを世界に証明したという功績。

- 時代を超えたデザイン: 古さを感じさせない、空力と美しさを両立したスタイリング。

これらの要因が複雑に絡み合い、現在の中古車市場では、状態の良い個体であれば1億円を超える価格で取引されることも珍しくありません。新車価格3,750万円から考えると、驚異的な資産価値と言えるでしょう。これは、LFAが単なる移動手段としての「車」ではなく、後世に語り継がれるべき「工業製品の芸術品」として評価されている証左です。

私が所有するLFAの抗いがたい魅力

ジャーナリストとして数多くのスーパーカーをテストドライブしてきましたが、LFAはそれらのどれとも違う、独特の魅力を持っています。私が自身のガレージにLFAを迎え入れた理由は、その技術的な先進性や資産価値もさることながら、やはり「運転する楽しさ」が凝縮されている点にあります。

デジタルメーターの針が駆け上がり、背後から「クォーン!」という咆哮が響き渡る瞬間は、何度味わっても鳥肌が立ちます。ステアリングを切れば、CFRPボディの圧倒的な剛性感とともに、車が寸分の狂いもなく向きを変える。すべての操作に対する車の反応がダイレクトで、まるで自分の手足のように操れる感覚。この人馬一体感こそ、LFAの真骨頂です。

決して乗り心地が良いわけでも、快適な車でもありません。しかし、それを補って余りあるほどの官能的な刺激と、ドライビングの根源的な喜びを与えてくれる。LFAは、私にとって単なる所有物ではなく、対話を楽しむことのできる最高のパートナーなのです。

LFAが後世に与えた影響

LFAプロジェクトは、商業的に見れば大きな利益を生んだわけではありません。しかし、レクサスブランド、そしてトヨタ自動車全体に与えた影響は計り知れません。

- ブランドイメージの向上: 「退屈な高級車」というイメージがつきまとっていたレクサスに、「情熱」や「走り」といったエモーショナルな価値をもたらしました。

- 技術の継承: LFAで培われたCFRPの生産技術や、車両運動制御のノウハウは、後のRC FやGS Fといった「F」モデル、さらにはLCやLSといった市販車にも活かされています。

- 人材育成: 採算度外視で理想を追求するという経験は、多くのエンジニアやデザイナーにとって、かけがえのない財産となりました。

LFAは、レクサスが次のステージへ進むための、いわば「未来への投資」だったのです。

なぜ今、LFAの後継モデルが待望されるのか

LFAの生産終了から10年以上が経過し、自動車業界は電動化という大きな変革期を迎えています。内燃機関、特に大排気量の自然吸気エンジンは、もはや過去の遺物となりつつあります。

しかし、だからこそファンはLFAの後継モデルを渇望するのです。それは単に「天使の咆哮」をもう一度聞きたいというノスタルジーだけではありません。LFAが示した「一切の妥協なきクルマづくり」の精神を、電動化時代においてレクサスがどのように表現してくれるのか。その答えを見たいという、未来への期待感の表れなのです。

ブランドの頂点に君臨する絶対的なアイコンの存在は、ブランド全体の輝きを増すために不可欠です。LFAの後継モデルは、レクサスが電動化時代においても「エモーショナルな走り」を追求し続けるという、力強い宣言となるはずです。

LFAのV10サウンドを体験する方法は?

プレミア価格となってしまったLFAを個人で購入し、そのサウンドを体験するのは極めて困難です。しかし、可能性はゼロではありません。

- 自動車イベント: 東京オートサロンや各種モーターショー、レクサスが主催するイベントなどで、デモ走行や展示が行われることがあります。

- サーキット走行会: LFAオーナーが参加する走行会などに足を運べば、そのサウンドを間近で聞けるチャンスがあるかもしれません。

- YouTubeなどの動画: もちろん生で聴くのとは違いますが、高品質なマイクで収録された動画であれば、そのサウンドの片鱗を味わうことは可能です。

いずれにせよ、その機会は非常に限られています。だからこそ、誰もがアクセスできる「後継モデル」の登場が待たれるのです。

天使の咆哮は再び?レクサスLFA後継モデルに関する噂の真相

さて、ここからが本題です。LFAの偉大さを再確認した上で、多くのファンが待ち望む後継モデルに関する具体的な噂について、様々な情報源から得られた内容を整理し、その信憑性を考察していきます。

引用 : レクサスHP (https://lexus.jp/)

後継モデルの最有力候補「レクサス エレクトリファイド・スポーツ」

現在、LFAの後継モデルとして最も有力視されているのが、2021年12月に豊田章男社長(当時)が開催した「バッテリーEV戦略に関する説明会」でサプライズ公開されたコンセプトカー「レクサス エレクトリファイド・スポーツ」です。

このモデルは、LFAを彷彿とさせるロングノーズ・ショートデッキの流麗なプロポーションを持ち、誰が見てもレクサスの次世代スーパーカーであることが分かります。公式には「LFAの開発で培った走りの味を継承する、レクサスの未来を象徴するモデル」と説明されており、事実上のLFA後継機と見て間違いないでしょう。

驚くべきはそのパフォーマンス目標です。0-100km/h加速は2秒台前半、航続距離は700km以上(全固体電池の搭載を想定)と公表されており、実現すれば現行のどんなハイパーカーをも凌駕するポテンシャルを秘めています。

デザインは、レクサスの新たなデザイン言語「スピンドルボディ」を昇華させたもので、機能美と空力性能が高度に融合しています。低く構えたフロントフェイス、抑揚のあるボディサイドの造形、そしてダックテール形状のリアエンドは、LFAのDNAを感じさせつつ、より未来的でアグレッシブな印象を与えます。

後継モデルのパワートレインはどうなる?BEVかハイブリッドか

「エレクトリファイド・スポーツ」という名前の通り、このコンセプトカーはバッテリーEV(BEV)として発表されました。しかし、本当に後継モデルは100%電気自動車になるのでしょうか?ここが最も議論の分かれるポイントです。

BEV(バッテリーEV)説の根拠

トヨタ・レクサスが推進するカーボンニュートラル戦略の中心は、間違いなくBEVです。ブランドの象徴となるフラッグシップモデルをBEVとすることは、レクサスの電動化に対する本気度を世界に示す上で最も効果的な手段です。 また、モーター駆動は発進直後から最大トルクを発生できるため、0-100km/h加速2秒台という驚異的な目標を達成するためには、BEVが最も合理的であると言えます。

ハイブリッド(HEV)説の根拠

一方で、豊田章男会長は常々「カーボンニュートラルは敵だが、エンジンは敵ではない」「選択肢を広げることが重要」と発言しています。これは、BEV一辺倒ではなく、ハイブリッドや水素エンジンなど、多様なパワートレインの可能性を追求するトヨタの姿勢を示しています。 特にスーパーカーという領域においては、「音」や「振動」といった内燃機関ならではの官能的な要素が、依然として重要な価値を持ちます。LFAの最大の魅力であった「天使の咆哮」を完全に捨て去るという決断を、レクサスが本当に行うのか、疑問視する声が多いのも事実です。

噂されるV8ツインターボハイブリッド説の信憑性

ハイブリッド説の中でも、特に有力な噂として囁かれているのが「V8ツインターボ+モーター」というパワートレインです。この噂の根拠となっているのが、トヨタのレース部門であるTOYOTA GAZOO Racingが開発しているGT3規定のレーシングカー「GR GT3 Concept」の存在です。

このGR GT3 Conceptは、市販車をベースとしない純粋なレーシングカーとして開発されていますが、その市販バージョンがLFAの後継モデルになるのではないか、と見られています。そして、このレーシングカーに搭載されると噂されているのが、新開発のV8ツインターボエンジンなのです。

このV8ツインターボエンジンに、レクサスが得意とする高性能なハイブリッドシステムを組み合わせることで、システム合計出力は1,000馬力に達するのではないか、という憶測も飛び交っています。これが実現すれば、フェラーリ SF90ストラダーレやランボルギーニ レヴエルトといった欧州のハイブリッドハイパーカーと真っ向から勝負できる存在となります。

内燃機関の官能的な魅力と、電動モーターの圧倒的な加速力を両立できるV8ツインターボハイブリッドは、LFAの魂を受け継ぎつつ、現代のスーパーカーとして戦うための、非常に現実的かつ魅力的な選択肢と言えるでしょう。

BEVだとしたらLFAの魂は継承されるのか?

もし後継モデルがBEVになった場合、多くのファンが懸念するのは「LFAの魂は失われてしまうのではないか」という点です。特に「天使の咆哮」なきスーパーカーに価値はあるのでしょうか。

この点に関して、レクサスは興味深い技術開発を進めています。それが「マニュアルBEV」です。これは、BEVでありながら、ソフトウェア制御によってエンジン車のようなエンジン音やシフトチェンジの感覚を再現するというもの。クラッチ操作やシフト操作に応じて、モーターのトルクや擬似的なエンジンサウンドが変化し、まるでマニュアルトランスミッションのガソリン車を運転しているかのような感覚を味わえるというのです。

すでに試作車によるデモ走行の映像も公開されており、その完成度は非常に高いと評価されています。単にスピーカーから音を出すだけでなく、モーターの挙動とサウンドが完全にリンクしているため、これまでの擬似サウンドとは一線を画すリアルな体験が可能になると言います。

この技術が後継モデルに搭載されれば、BEVでありながら「操る楽しさ」や「官能的なサウンド」というLFAの魂を、現代的な手法で再解釈し、継承することができるかもしれません。天使の咆哮が、形を変えてデジタルで蘇る。それは、新しい時代のスーパーカーのあり方を示す、革新的な試みとなる可能性があります。

後継モデルのデザインはどうなる?

デザインに関しては、コンセプトカー「エレクトリファイド・スポーツ」がベースになることはほぼ間違いないでしょう。あの流麗でダイナミックなフォルムは、多くのファンから好意的に受け入れられています。

もちろん、市販化にあたっては、法規対応や生産性の観点から、細部のデザイン変更は避けられません。例えば、コンセプトカーではカメラ式だったサイドミラーが通常のミラーに変更されたり、ドアハンドルが追加されたりといった現実的な修正が加えられるはずです。

しかし、LFAがそうであったように、空力性能を徹底的に追求するという基本思想は変わらないでしょう。ボディの至る所に設けられたエアインテークやアウトレット、可動式のリアウィングなど、すべてが「速く走る」という機能に裏打ちされたデザインとなるはずです。LFAのDNAを受け継ぎながら、さらに洗練され、未来を感じさせるスタイリングが与えられることは間違いありません。

予想される発売時期は2026年以降か?

最も気になる発売時期ですが、現時点では「2026年以降」というのが最も有力な見方です。

「エレクトリファイド・スポーツ」が発表されたのが2021年末。一般的に、コンセプトカーの発表から市販化までは、少なくとも4~5年の開発期間を要します。また、パワートレインがBEVになるにせよハイブリッドになるにせよ、これまでにない高性能なシステムとなるため、その開発と熟成には相当な時間が必要です。

特に、BEVの性能を左右する「全固体電池」の実用化がいつになるのか、という点が大きな鍵を握っています。トヨタは2027年~2028年の実用化を目指すと発表していますが、フラッグシップである後継LFAに最初に搭載される可能性も十分に考えられます。

また、世界的な半導体不足やサプライチェーンの混乱も、開発スケジュールに影響を与える可能性があります。これらの状況を総合的に勘案すると、我々がその姿を現実の路上で目にできるのは、早くとも2026年、あるいは2027年頃になるのではないかと予想されます。

後継モデルの予想価格は?LFAを超える超高額モデルになる可能性

価格に関しても、様々な憶測が飛び交っています。LFAの3,750万円を超えることは確実視されており、一部では「5,000万円を超える」「いや、1億円に迫るのでは」といった声も聞かれます。

価格を押し上げる要因としては、

- 新開発の高性能パワートレイン(BEV、ハイブリッド問わず)

- 全固体電池などの最先端技術の採用

- LFA以上に洗練されたCFRPボディの製造コスト

- 研究開発に要した莫大な費用

などが挙げられます。 また、LFA同様に限定生産となる可能性も高く、その希少性が価格に反映されることも考えられます。フェラーリやランボルギーニのフラッグシップモデルが軒並み5,000万円を超えていることを考えると、それらと競合する後継LFAが同等かそれ以上の価格設定となるのは、ごく自然な流れと言えるでしょう。

我々一般人にとっては、再び手の届かない存在となってしまうかもしれませんが、ブランドの頂点に立つモデルとしては、それくらいの価格と価値を持つことが、むしろ相応しいのかもしれません。

まとめ

本レビューでは、伝説のスーパーカー「レクサスLFA」を振り返りつつ、その後継モデルに関する様々な噂を深掘りしてきました。

情報を総合すると、LFAの後継モデルは「レクサス エレクトリファイド・スポーツ」をベースとし、2026年以降に登場する可能性が高いと言えます。その心臓部は、時代の要請に応えるBEVとなるのか、それとも内燃機関の魂を残すV8ツインターボハイブリッドとなるのか、現時点では断定できません。しかし、どちらの道を選んだとしても、レクサスはLFAで示した「一切の妥協なきクルマづくり」の精神を必ずや継承してくれるはずです。

BEVになったとしても、「マニュアルBEV」のような革新的な技術で「操る楽しさ」を追求し、新たな時代の「天使の咆哮」を我々に聞かせてくれるに違いありません。

LFAのオーナーとして、そして一人の自動車ファンとして、私もレクサスが次に示す「夢の続き」を、首を長くして待ちたいと思います。今後発表されるであろう公式情報から、一瞬たりとも目が離せません。