新型レクサスNXは、高級感と先進性を兼ね備えた人気のSUVとして注目を集めています。

引用 : TOYOTA HP (https://lexus.jp/)

しかし、一部のオーナーの間で、バッテリーが予期せず上がってしまうという深刻な問題が報告され始めています。筆者自身もNXを所有しており、実際にこのバッテリー上がり問題を経験したひとりです。

今回は、その原因、発生時の対応、日常的な予防策について、実体験をもとに徹底的に解説します。

記事のポイント

- レクサスNXでバッテリーが上がる原因を具体的に解説

- 実際に起きたバッテリー上がり事例と使用環境

- 復旧方法と注意点を詳しく紹介

- 日常の予防策と推奨設定を提案

車買い替えのご検討中の方へ

新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。

私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

新型レクサスNXのバッテリー上がり問題の実態

なぜ新型レクサスNXでバッテリーが上がりやすいのか

新世代レクサス車は、高度な電子制御システムや先進的な快適装備を搭載しており、電力消費が飛躍的に増加しています。

引用 : TOYOTA HP (https://lexus.jp/)

特にNXでは、ユーザーが利便性を感じる機能が多数実装されている一方で、それに伴う電力需要が大きく、従来モデルよりもバッテリーの負荷が増しているのが実情です。

常時稼働する電子制御機能が原因に

NXに搭載されているE-LATCH(電子式ドアハンドル)やリモートエアコン、接近時オートアンロック、常時通信するテレマティクス機能などは、エンジンを切っている間でも一定の電力を使用し続けます。このような「スタンバイ電力」は、短時間の使用であっても蓄積され、数日でバッテリーが上がる事態を招くことがあります。

リモート操作機能が招く電力消耗

NXのリモートエアコンは、スマートフォンやスマートキーを通じて遠隔操作が可能ですが、この機能を使用するたびに車両は電力を消費して起動の準備を行います。特に寒冷地や夏場などで頻繁にリモート操作を行うと、バッテリーへの負荷が蓄積され、上がりやすくなるリスクが高まります。

電装品の多さに対してバッテリー容量が不十分

NXに限らず、近年のトヨタ・レクサス車は電装品が増える一方で、搭載されているバッテリー容量がそれに比例していないケースが見受けられます。とくにNXのようにコンパクトSUVのカテゴリでは、物理的なスペースの制約から小型バッテリーが採用されることがあり、これが根本的なリスクを高める要因となっています。

このように、新型NXでは利便性と快適性を追求した機能の裏で、使用状況によっては予期せぬバッテリー上がりが発生しやすい設計となっている点が、問題の本質と言えるでしょう。

筆者が体験した具体的なバッテリー上がりの状況

私のレクサスNXは、1月のある寒い朝、リモートエアコンが起動せず「リモートエアコンが作動できません」というエラーが表示されました。

普段どおりにスマートフォンアプリから操作しても反応がなく、不審に思って車両へ向かうと、プッシュスタートボタンを押してもエンジンがかからず、バッテリー上がりが発覚しました。

直近の走行履歴と使用状況

このバッテリー上がりが発生するまでの数日間は、特に車を放置していたわけではなく、短距離ながらも2~3日に一度は走行していました。さらに、社外のドライブレコーダーや後付けセキュリティなど、常時電力を消費するような装備も取り付けていませんでした。そのため、従来の常識からすれば「バッテリーが上がるはずのない」使用状況だったのです。

唯一思い当たる原因:オートアンロックの無意識起動

唯一心当たりがあったのが「接近時オートアンロック機能」。この機能をオンにした状態で、スマートキーを所持したまま何度も自宅前に停めたNXのそばを行き来していました。例えば、郵便物を取りに出たり、別の車に乗るために車の前を通ったりと、意識せずに車の近くを10回以上通った日もありました。

オートアンロックによる“見えない電力消費”

この動きが、E-LATCHのスタンバイ起動を繰り返すことになり、その都度ルームランプの点灯やシステム起動が発生していたのです。結果的に、わずかな電力消費が積み重なり、気づかないうちにバッテリーを弱らせていたと推察されます。

突然のバッテリー切れがもたらす影響

バッテリー上がりの際、NXは完全に沈黙したわけではなく、ドアロックは解除できたものの、エンジン始動ができないという状態でした。これが却って厄介で、「完全に上がっていないから大丈夫だろう」と判断していたところ、実際はスタートに必要な電力が不足しており、出発前に大きなタイムロスとなってしまいました。

このように、特別な使い方をしていなくても、NXの便利機能と日常の導線が重なっただけで、バッテリーが上がってしまう現実は、非常に衝撃的でした。

オートアンロックとE-LATCHの組み合わせが招く電力消費

レクサスNXにおいて、オートアンロック機能とE-LATCH(電子ドアハンドル)の連動は、想像以上の電力消費を引き起こす原因となります。

特に「エンジン停止中の車両のそばをスマートキーを持ったまま通る」という日常的な行動が、電装系のスタンバイ起動を頻繁に誘発し、知らぬ間にバッテリーを消耗しているのです。

オートアンロックによる電力使用の仕組み

オートアンロック機能は、スマートキーを持った状態で車両に近づくと、自動でドアロックが解除される便利な機能です。しかしこの際、車両のコンピューターは常にキーの信号を検知しようとスタンバイ状態にあり、接近するたびに電子制御ユニットやルームランプが起動準備に入ります。これが何度も繰り返されると、バッテリーに負担をかけることになります。

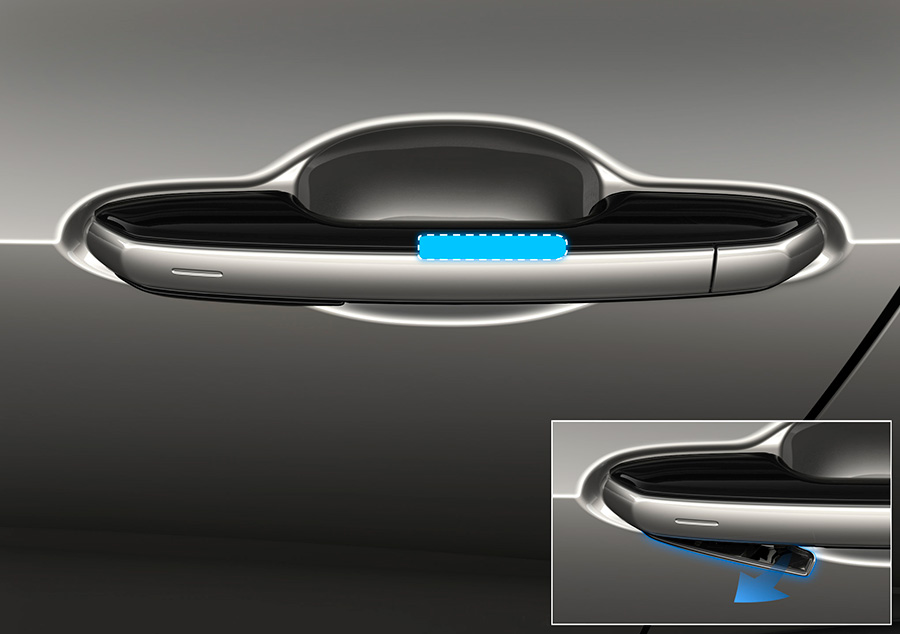

E-LATCHが引き起こすスタンバイ電流の増加

E-LATCHは、物理的な動作ではなく電子的な信号でドアの開閉を行うシステムです。

引用 : TOYOTA HP (https://lexus.jp/)

この構造により、オートアンロックが発動した時点で、E-LATCHはドア開閉に備えて電気的なスタンバイ状態へと移行します。つまり、ドアに手をかけなくても、近づくだけで電流が流れてしまうのです。

近づくだけで電流が流れるリスク

たとえば、自宅の駐車場にNXを停めている状況で、何度も車のそばを通ると、毎回オートアンロック→スタンバイ→再ロックといった動作が繰り返されます。この一連の挙動が数分ごとに繰り返されれば、結果的に何時間もエンジンをかけていないにもかかわらず、電力が徐々に失われていきます。

日常動線の中に潜む「見えない消耗源」

この現象の問題点は、「ユーザーが意図せず電力を消費している」点にあります。車に乗るつもりがなくても、キーをポケットに入れたまま前を通るだけで、システムが反応してしまうというのは、利便性の裏に潜む落とし穴です。

回避のための具体的対策

このような事態を防ぐためには、オートアンロック機能を「オフ」にするか、スマートキーを持ったまま車両の近くを通らないような生活導線に見直す必要があります。また、長期間使用しない日が続くようであれば、簡易的なバッテリーカットスイッチの設置や、定期的な補充電を検討するのも有効です。

このように、便利なオートアンロックとE-LATCH機能は、電力管理という視点で見るとバッテリー上がりのリスクを抱えており、日常使用時には十分な理解と配慮が必要です。

レクサスNXでは、接近時に自動で施錠・解錠するオートアンロック機能を使用すると、E-LATCHがスタンバイ状態に入ります。この時、電子ドアハンドルやルームランプなども起動準備を始めるため、エンジンがかかっていなくても電力が流れ、知らず知らずのうちにバッテリーを消耗してしまうのです。

ACCカスタマイズと電力消費の関連性

NXでは、ACCカスタマイズが工場出荷時オフの状態で提供されています。この設定では、エンジン停止後もナビ画面やオーディオが点灯し続ける設計となっており、ドアを開けるまで電源が切れません。この仕様も、エンジン停止後の電力消費を助長しており、上記の設定と組み合わせるとリスクがさらに高まります。

エンジン停止後の電力供給が長引く仕組み

ACCカスタマイズがオフの場合、ドアを開けるまでオーディオやナビが通電状態を維持します。これにより、ガソリンスタンドでの停車中や短時間の駐車中にも車両は「待機状態」を続けてしまい、実質的にアイドリングストップのような電力消費が発生します。

通信系システムとの同時稼働で負担増

NXに搭載されるG-LinkやOTAアップデートのための通信モジュールなどもエンジン停止後しばらくは稼働を続けており、これらがACCオフ設定と同時に機能していると、バッテリーへの負荷はさらに高まります。特に夜間や気温の低い環境では電力の消耗が加速します。

通常の使い方が“想定外のリスク”に

ユーザーとしては、エンジンを切った時点で電力供給が終了していると思いがちですが、実際には複数のシステムが裏で稼働し続けており、結果として数日間でバッテリーが著しく弱るケースも報告されています。ACC設定がオフになっていることに気づいていないまま、電力が失われるという事例も多くあります。

対策としての設定変更のすすめ

このリスクを軽減するには、ACCカスタマイズを「オン」に設定し、エンジン停止後すぐにオーディオやナビの電源が遮断されるようにするのが効果的です。オンに設定すると、運転席ドアを開けると同時に通電がストップする仕様となり、無駄な電力消費を抑えることができます。

バッテリー容量と搭載位置の問題

容量不足と電装負荷のアンバランス

新型NXは多くの先進電装機能を搭載しているにもかかわらず、バッテリー容量は決して大きくありません。特に冬場や夏場など電装品の稼働が増える季節には、バッテリーへの負荷が急増し、容量不足が顕著になります。ユーザーが感じる快適さの裏には、バッテリーが常にギリギリの容量で電力供給を維持している現実があります。

バッテリーの搭載位置が整備性を妨げる

さらに問題なのは、バッテリーがトランクやリアシート下といったアクセスしづらい位置に搭載されている点です。従来のようにボンネット内に設置されていれば、バッテリーチェックやジャンプスタートも比較的容易に行えますが、NXでは内装部品を外す必要があるため、応急対応に時間がかかりがちです。

整備・交換コストの増加

また、この搭載位置の問題は整備コストの増加にも直結します。交換のたびに工賃が高くなるだけでなく、ディーラー以外での対応が難しく、万が一出先でのトラブル時には対応手段が限定されてしまうのです。

バッテリー劣化の見えづらさ

アクセス性の悪さは、日常的なバッテリーチェックを習慣化しづらくする原因でもあります。端子の腐食や電圧低下といった異常に気付きにくく、気づいたときには既にエンジンがかからない…という事態に陥るリスクも高まります。

このように、新型NXのバッテリー容量とその搭載位置の設計は、快適装備とのバランスに課題があり、バッテリートラブル時のリカバリー性や予防保守の観点から見てもユーザーにとって不利な設計であることは否めません。

通常使用でも発生するリスク

標準機能の“便利さ”が裏目に出るケース

特別な設定や過度な放置がなくとも、リモートエアコンやオートアンロック、E-LATCHといったレクサスNXに標準装備された快適機能を普通に使用しているだけで、わずか数日間でバッテリーが上がるケースがあります。

従来車との設計思想の違い

これは、従来のガソリン車と異なり、NXが「常時通信」「常時待機」「常時制御」を前提に設計されていることに起因します。電装品の数が多いだけでなく、エンジンを停止していても常に通信やスタンバイ状態を維持しようとするため、無意識のうちにバッテリーが消耗していく構造になっているのです。

“普通に使っているだけ”で上がる危険性

「毎日乗っていないわけではない」「長期間放置していない」という使用状況であっても、少しの電力消費が積み重なるだけで、週末にはエンジンがかからないという事態になることも。特に近距離移動が多く、エンジン始動時間が短いユーザーでは、発電量が消費量を上回らず、バッテリーの蓄電量が慢性的に不足しやすくなります。

典型的な誤解と注意点

ユーザーの多くが「何もしていないのに上がった」と感じるのは、車側が“裏で常に何かしている”という設計思想を理解していないためです。近年の高級車ではよくある傾向ですが、NXのようにコンパクトSUVでこれほど多くの電装品が標準装備されている車種では、特に注意が必要です。

上がった後のシステムエラーの厄介さ

バッテリーが上がると、多くのドライバーアシスト機能や時計設定、車両ステータスにエラーが発生します。ディーラーに入庫しないと解消しないケースも多く、復旧後の煩雑な対応がさらにストレスを増やす要因となっています。

新型レクサスNXのバッテリー上がり問題|復旧方法

対処法1:復旧用端子からジャンプスタートする

レクサスNXには、エンジンルーム内に救援用のジャンプスタート端子が設けられています。この端子は、バッテリー本体がアクセスしにくい位置にあるNX特有の構造を考慮したもので、緊急時には大変便利な機能です。

ジャンプスタートに必要な道具

- ブースターケーブル

- ジャンプスターター(ポータブルタイプが望ましい)

- ゴム手袋(安全のため推奨)

正しい接続手順と注意点

- 救援車両やジャンプスターターのエンジンを停止した状態で作業を開始する。

- 赤いケーブルをNXの救援用プラス端子に接続。

- もう一方の赤いケーブルを救援車両またはジャンプスターターのプラス端子に接続。

- 黒いケーブルを救援車両またはジャンプスターターのマイナス端子に接続。

- 最後に、黒いケーブルのもう一方をNXのエンジンブロックなど金属部分に接続する(直接バッテリー端子には接続しない)。

エンジン始動後の対応

エンジンが無事かかったら、10〜15分ほどアイドリング状態で電力を回復させましょう。その後、最低でも30分以上走行することを推奨します。

安全上の注意点

- ブースターケーブルをつなぐ際は、火花が飛ばないよう注意。

- プラス端子とマイナス端子が接触するとショートの危険があります。

- ジャンプ後にエラー表示が残ることがあるため、必要に応じてマイナス端子の一時外しでのリセットが必要です。

このように、NXではジャンプスタート端子の活用である程度のトラブルに自力対応できますが、使用時は必ず正しい手順と安全対策を講じることが重要です。

対処法2:レクサスオーナーズデスクの活用

レクサスオーナーズデスクは、G-Link契約者向けの24時間365日対応のコンシェルジュサービスです。万が一のバッテリー上がりにも、迅速かつ丁寧な対応が受けられるため、特にJAF未加入のユーザーには心強いサポートとなります。

G-Link契約者の特典としての無料対応

レクサスNXオーナーがG-Linkに契約している場合、JAFのような別途のロードサービスに加入していなくても、バッテリー上がり時に無料で対応してもらえるのが大きな利点です。電話一本で専門オペレーターが状況を確認し、必要に応じて現地へサービスマンを派遣してくれます。

セキュリティシステム起動時の対応も安心

NXはセキュリティ機能が高度に連動しており、無理に自分で開けようとするとアラームが鳴る場合があります。そうした場面でも、オーナーズデスクに連絡すれば適切な方法で安全に対応してもらえるため、不安な場合はすぐに連絡するのが賢明です。

利用時のポイントと注意事項

- 車検証・登録番号・現在地など、必要な情報をあらかじめ手元に用意しておくとスムーズです。

- 故障の程度によっては、その場での復旧が難しく、レッカー移動となるケースもあります。

- バッテリー上がり以外にも、キー閉じ込みやタイヤトラブルにも対応してくれるため、普段から使い方を把握しておくと良いでしょう。

このように、レクサスオーナーズデスクは単なる緊急対応サービスではなく、「レクサスオーナーのための総合サポート窓口」として、NXに乗るうえでの安心感を大きく高めてくれる存在です。

対処法3:マイナス端子の一時取り外しによるリセット

バッテリー上がり後、ジャンプスタートや充電によってエンジン始動に成功したとしても、ナビのエラー表示やパワーシートの動作不良、メーターの警告灯点灯など、車両各所に不具合が残ることがあります。その際に有効な手段のひとつが、マイナス端子の一時取り外しによるECUリセットです。

リセットの具体的な手順

- エンジン停止状態で、車両のバッテリーを確認。

- バッテリーのマイナス端子を10mmレンチ等で取り外す。

- 5分〜10分ほど放置することで、車両の各種コンピューターが完全にシャットダウンされます。

- 再度マイナス端子を接続し、エンジンを始動。

注意点とリスク

- ナビゲーションの目的地履歴や時計設定など、一部の情報がリセットされることがあります。

- 最新の電子システム搭載車では、マイナス端子の取り外しで意図しないエラーが発生するリスクもあります。

- 不安な場合は、無理をせずディーラーに相談するのが安心です。

自己対応の限界と判断基準

自分での対応はあくまで応急処置であり、症状が改善しない場合や警告灯が消えない場合は、車両システムに深刻な問題が残っている可能性もあります。特に、安全装備やADAS(先進運転支援システム)に関わるエラーは、再キャリブレーションが必要となる場合もあるため、ディーラーでの診断を受けることが推奨されます。

新型レクサスNXのバッテリー上がり問題|予防方法

予防策1:オートアンロックの使用に注意する

オートアンロックの仕組みとバッテリーへの影響

接近時オートアンロックは、スマートキーを所持して車に近づくだけで自動的にロック解除される便利な機能です。しかしこの便利さの裏で、車両は常にスマートキーの信号を探知しようとスタンバイ状態を維持しており、車のそばを通るたびに電子制御ユニットやルームランプが起動準備を始めます。これにより、エンジンを始動していない間も電力が消費され、バッテリーに対する“見えない負担”が積み重なっていくのです。

利便性の代償としての電力消耗

特に住宅街などで頻繁に車の前を通る生活導線がある場合、オートアンロックが繰り返し作動し、1日に何度もスタンバイ電流が流れることになります。これが数日間続くことで、たとえエンジンを毎日かけていたとしても、発電が追いつかずにバッテリーが徐々に消耗していく危険性があります。

推奨される設定と生活導線の見直し

このリスクを避けるためには、オートアンロック機能をオフに設定することがもっとも有効です。もし機能をオフにすることが難しい場合でも、スマートキーの位置を玄関から離したり、意図せず車に近づく回数を減らすよう生活導線を工夫することが推奨されます。たとえば郵便ポストの場所を見直す、キーの置き場所を変えるといった小さな対策が、バッテリー上がりのリスクを大きく低下させます。

小さな電力管理が大きな安心に

「自分は大丈夫」と思っていても、知らず知らずのうちにオートアンロックがトリガーとなり、バッテリーの蓄電量が低下してしまうケースは非常に多く見られます。快適機能を使いながらも、日常の使い方を意識的に最適化していくことで、新型NXの電装トラブルを予防することが可能になります。 便利な機能ではありますが、車の近くを頻繁に通る環境ではオフにしておく方が安全です。設定をオンにしたままでは、通るたびにシステムが起動してしまい、無駄な電力を消費します。

予防策2:ACCカスタマイズをオンに変更する

ACCカスタマイズとは何か?

ACC(アクセサリー)カスタマイズとは、エンジンを停止した際にナビゲーションやオーディオなどの通電タイミングを制御する設定機能です。出荷時はオフになっており、ドアを開けるまでは通電が続く仕様となっています。

オン設定による電力消費抑制の効果

ACCカスタマイズをオンにすることで、運転席のドアを開けた時点でナビやオーディオの電源供給が即座に遮断されます。これにより、短時間の停車や乗降時にも無駄な電力が流れず、バッテリー上がりのリスクを大幅に軽減できます。

実際の設定手順

- マルチインフォメーションディスプレイを起動し、「設定」メニューへ進む。

- 「車両設定」内の「ACCカスタマイズ」項目を選択。

- オフからオンへ切り替える。

忘れがちな設定項目としての注意喚起

この設定は意外にも見落とされがちな項目です。特に納車時に販売店から詳しく説明されないケースもあるため、自身でマニュアルを確認し、意識的に設定を見直すことが重要です。

予防策3:バッテリー監視ツールの導入

バッテリー状態の「見える化」がカギ

バッテリーの電圧は、健康状態を把握するうえで重要な指標です。監視ツールを導入することで、走行中や駐車中の電圧変化をリアルタイムで確認でき、異常が起きる前に兆候を把握することが可能になります。特に、電圧が12.2Vを下回るような状態が続いている場合は、早期の対策が必要です。

筆者の実体験:ツール未導入での後悔

筆者自身、当初は「普段乗っているから大丈夫だろう」と考え、バッテリー監視ツールを装着していませんでした。しかし、ある朝突然のバッテリー上がりを経験し、事前に電圧低下に気づけなかったことを深く後悔しています。その後すぐにOBD2ポートに装着できるタイプの監視ツールを購入し、今ではスマホアプリから常時チェックできるようになりました。

おすすめの監視ツールの種類

- OBD2タイプ:車両のOBD2ポートに差し込むだけで電圧を測定。スマホ連携も可能。

- シガーソケットタイプ:簡単に取り外しができ、シガーソケットに差すだけでモニタリング可能。

- 専用バッテリーモニター:車載バッテリーに直接取り付けるタイプで、より正確なデータ取得が可能。

導入によるメリット

- バッテリーの劣化状態や電力消費の傾向を把握できる

- 長期駐車前後の状態チェックに便利

- 異常時の早期発見によって、突発的なトラブルを防止

バッテリー寿命を延ばすための第一歩

監視ツールの導入は、単なる“便利グッズ”ではなく、NXのような先進装備を多く搭載した車にとっては必要不可欠な「予防保全ツール」と言えます。今後も快適かつ安心してNXに乗り続けるためには、日常のモニタリングが欠かせません。 電圧の推移を記録できる監視ツールを導入することで、バッテリーの劣化や異常な電力消費の兆候を早期に察知できます。筆者は監視ツール未装着で後悔した経験から、今後の対策として導入を決めました。

まとめ

新型レクサスNXのバッテリー上がり問題は、単なるユーザー側のミスではなく、車両構造やシステム設定が原因で発生するケースが多いということが実体験から明らかになりました。

特に、E-LATCHやACCカスタマイズ、オートアンロックの組み合わせには注意が必要で、使用環境によっては標準設定のままでもバッテリーが消耗しやすくなります。対策としては、設定の見直しと監視ツールの導入、そしていざという時のための復旧準備が重要です。レクサスNXを安心して乗り続けるためには、車両の特性を理解し、適切な使い方と予防を意識することが求められます。