ついにベールを脱いだ2026年春登場予定の新型レクサスES。

引用 : TOYOTA HP (https://global.toyota/jp/newsroom/lexus/42650642.html)

今回はEV専用モデルとハイブリッドモデルの同時展開となり、従来のイメージを大きく塗り替えるほどの進化を遂げています。

見た目のスタイリッシュさだけでなく、車体サイズや内装、装備面まで大幅なアップグレードが施され、もはやLSの後継車と言っても過言ではありません。

本レビューでは、気になる進化ポイントを徹底解説すると同時に、LSの廃盤の可能性についても専門的な視点から考察します。

記事のポイント

- 新型ESは全長5140mmの大型セダンへ進化

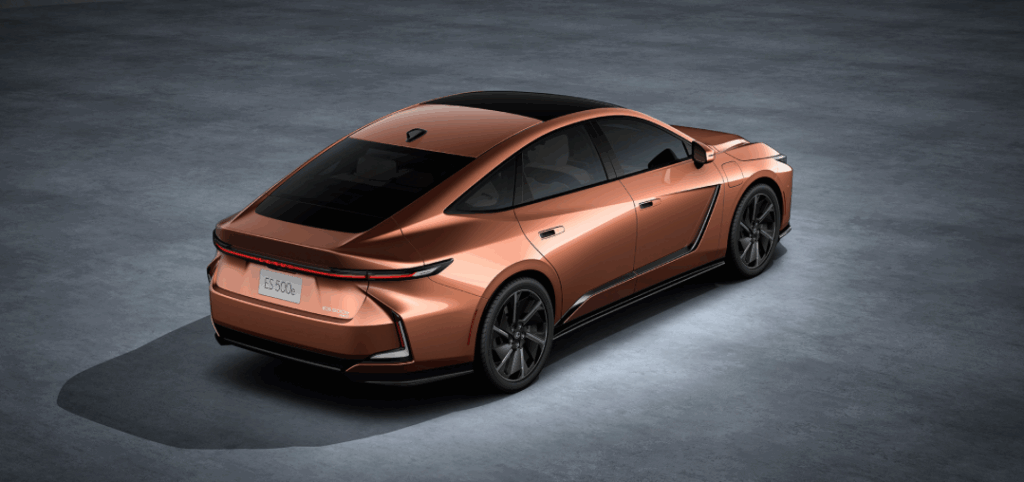

- EVモデル「ES500e」も新登場、航続距離600km

- 内装デザインはシンプルで近未来的、アンビエントライトが魅力

- LSの代替モデルとなる可能性が高く、廃盤の噂が現実味を帯びる

車買い替えのご検討中の方へ

新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。

私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

新型レクサスESの進化が凄すぎた|ポイントまとめ

エクステリアの変化がもたらすインパクト

新型ESのデザインは、スピンドルボディを大胆に進化させた前衛的なスタイル。特にサイドのキャラクターラインは、折り紙を彷彿とさせる立体的なデザインで、見た目の迫力が格段に増しています。

引用 : TOYOTA HP (https://global.toyota/jp/newsroom/lexus/42650642.html)

フロントマスクは矢印型のL字LEDデイライトが印象的で、レクサスのアイコン的存在として視認性とブランド性の両方を高めています。

また、ドアノブには「e-ラッチシステム」が採用され、タッチ式で自動開閉が可能になった点も注目です。安全性と利便性が両立されており、スマートな印象を際立たせます。

車体サイズ:LS並みに大型化した理由とは?

新型ESは従来モデルよりも全長が16cm延長され、全幅も5cm、全高も10cm大きくなっています。

これにより室内空間の広さが劇的に向上し、特に後席の足元スペースや頭上空間に余裕が生まれました。ホイールベースの延長によって乗り心地も安定し、長距離移動時の疲労軽減にも貢献しています。

また、広くなった車内は内装デザインや収納スペースの自由度を高め、実用性とラグジュアリー性の両立を可能にしています。まさにフラッグシップ級の快適性を実現した仕上がりです。

ES旧型と新型のボディサイズ比較表

| 項目 | 旧型ES | 新型ES | 増加量 |

|---|---|---|---|

| 全長 | 約4980mm | 5140mm | +160mm |

| 全幅 | 約1850mm | 1900mm以上 | +50mm以上 |

| 全高 | 約1445mm | 約1545mm | +100mm |

| ホイールベース | 約2870mm | 未公表(延長) | 推定+50mm以上 |

この拡大により、後席の居住性が大幅に改善。特にオットマン付きシートや助手席ヘッドレストの可倒機構など、上級志向の装備が投入されたことがこのボディ拡大の背景といえます。

インテリア:シンプル&先進的なコクピット

新型ESでは、内装デザインの刷新も大きな注目ポイントです。2枚構成のモニターは情報の分離表示が可能で、運転支援情報とエンタメ系表示を分けて見ることができます。

引用 : TOYOTA HP (https://global.toyota/jp/newsroom/lexus/42650642.html)

センターコンソール周辺はスライド式カップホルダー、タッチ式の新型エアコン操作パネル、質感高いサテンメッキのスイッチ類が並び、上品かつ先進的な印象。加えて、レクサス伝統の木目調パネルや本革ステアリングも、車格相応の上質さを演出します。

EVモデルの登場「ES500e」が意味するもの

EV専用モデル「ES500e」は、600km超という航続距離を誇ります。これは実用面での不安を大幅に解消し、週末のドライブや旅行にも対応可能なスペックとなっています。

引用 : TOYOTA HP (https://global.toyota/jp/newsroom/lexus/42650642.html)

ハイブリッド・EVモデルのスペック比較表

| モデル名 | パワートレイン | 駆動方式 | 航続距離(目安) | 最高出力(予測) |

| ES300h | 2.5L ハイブリッド | FWD | 約700km | 約220PS |

| ES350h | 2.5L ハイブリッド(上位) | AWD | 約700km | 約250PS |

| ES500e | EV(電気自動車) | AWD/FWD | 約600km | 約300PS以上 |

このように、ES500eは動力性能・走行距離の両面で新世代を象徴する仕様となっており、今後のレクサスEV戦略の中核を担うと予想されます。

内装装備:後席オットマン搭載の本格ラグジュアリー

従来はLSにしか採用されていなかった後席の電動オットマンや、助手席の可倒式ヘッドレストがESにも搭載されたことは、大きな進化です。

これにより、法人需要やハイヤー仕様としてのニーズにも対応可能な実用性と快適性が得られます。さらに、後席にはシートヒーターやリクライニング機能、専用のエアコン操作パネルなども装備されており、長距離移動時の快適性を大幅に向上させています。

特に役員車や迎賓用車両としての用途において、これまでLSが担ってきたプレミアム性を十分に代替する仕様へと進化したことが評価されています。

操作系:物理ボタンからスマートスイッチへ

新型ESでは、トラックパッドを廃止し、直感的に操作できるタッチ式のインターフェースに変更されました。これはトヨタの最新世代のシステムと連携し、よりスマートで視認性の高いUIとなっています。

また、ステアリングの形状や素材も一新され、外側と内側でカラーを切り替えた2トーンレザー、ステッチ入りでドライバーの所有満足感を向上させます。

ボディカラーとホイールの選択肢が豊富

今回のESには、定番のホワイトパールやブラックに加え、新色の「蒼(ソウ)」や「カッパー」も登場。特に「蒼」は深みのあるネイビーブルー系で、落ち着いた高級感とスポーティさを両立したカラーとなっており、近年のレクサスデザインのトレンドを象徴しています。

一方「カッパー」は、赤みのあるブロンズ調の色味で、光の当たり方によって表情が変わるため、存在感が際立ちます。さらに、これらのカラーはサイドのブラックアクセントとのコントラストが美しく、いわゆる“パンダカラー”との相性も良好です。

こうしたカラーバリエーションの充実により、個性を表現しやすく、幅広いユーザーのニーズに応える仕上がりとなっています。

ホイールサイズも18〜20インチが用意されており、ベースグレードでは18インチ、上級グレードやスポーティモデルには19インチまたは20インチが標準もしくはオプション設定されています。

EV専用ホイールには、空気抵抗を軽減する専用カバーが装着されており、航続距離の向上に貢献するだけでなく、デザイン的にもモダンで洗練された印象を与えます。

さらに、ホイールのカラーや仕上げにもバリエーションが用意されており、マットブラック仕上げや切削光輝タイプなど、個性を表現するポイントとして注目を集めています。

レクサスLSは本当に廃盤になるのか?新型レクサスESの登場による影響

レクサスLS|サイズ・装備面でのESの上位互換化

LSの存在意義は「レクサス最高級セダン」にあるものの、今回の新型ESの登場によって、その立ち位置が大きく揺らぎ始めています。

全長・全幅・全高ともにLSと遜色ないレベルに達し、後席にはオットマン付きシートやヘッドレスト可動機構など、従来はLS専用とされていた装備が惜しみなく投入されました。

さらに、電動モデル(ES500e)の導入によって先進性も一気に高まり、静粛性や走行安定性も新時代のフラッグシップに相応しい仕上がりに。こうした進化を総合的に見ると、LSよりもコストパフォーマンスに優れ、現実的な選択肢としてESを選ぶ動きが加速しても不思議ではありません。

レクサスLS|市場ニーズの変化とセダン縮小傾向

セダン市場はグローバルで縮小傾向にあり、特に中国や北米では高級車の中心がSUVへと移行しています。これは市場の嗜好が「実用性」と「存在感」を重視する方向へシフトしていることの表れでもあり、特にミドルエイジ層からの支持が厚い傾向にあります。

加えて、ファミリーユースやアウトドア志向の高まりにより、室内空間と積載性に優れるSUVが選ばれやすくなっているのも要因の一つです。

この流れの中で、LSの販売継続には厳しい条件が課されており、セダンのフラッグシップとしての役割を維持するには、明確な差別化や独自性が求められます。しかし現状では、新型ESの登場により装備や快適性の差が埋まりつつあり、価格面での優位性も薄れてきているため、LSの存在価値が相対的に低下しているのが実情です。

そのため、今後のEVシフトを背景に、モデル整理やセグメント統合といった大幅な商品戦略の見直しが行われる可能性が高まっているのです。

レクサスLS|戦略転換とEVシフトの影響

レクサスは2035年までに全車種をBEV(バッテリー式電気自動車)へ完全移行するという明確な目標を掲げており、この取り組みはブランド戦略の大きな転換点を意味します。

これにより、フラッグシップモデルの在り方も大きく変わろうとしており、従来のエンジン中心の価値観から脱却し、サステナビリティとデジタル技術を融合した新世代の高級車へと進化する道を選択しています。

その文脈において登場した「ES500e」は、単なる電動化モデルに留まらず、レクサスの未来像を体現する存在として位置付けられています。

高効率なバッテリーと航続距離600kmという実用性に加え、内外装の刷新によってEVでもプレミアムな乗り味を損なわない仕上がりとなっており、今後展開される他のBEVモデルへの指針ともなるでしょう。まさにES500eの投入は、レクサスのEVシフトにおける象徴的な第一歩といえるのです。

レクサスLS|デザイン・プラットフォーム共通化の波

現行のTNGA-Lプラットフォームや、それをさらに発展させた次世代BEV専用シャシーの開発が進む中で、モデルの集約化は今後さらに加速していくと見られます。

ここでいうTNGA(Toyota New Global Architecture)とは、トヨタがグローバルで展開する全車種の設計思想を統一するために開発した新世代の車両プラットフォームのことです。走行性能の向上、燃費効率の改善、安全性能の強化、さらには部品の共通化によるコスト削減を実現する仕組みで、レクサスの高級モデルにも順次採用されています。

このTNGA-Lは特に大型セダンや高級車に特化した設計であり、車両の低重心化や高剛性化を通じて快適な乗り心地と高い操縦安定性を両立させています。

こうした統一化により、異なる車種間での部品や構造の共通化が進み、開発・製造コストの大幅な抑制が可能になります。結果として、LSのような専用設計を要するモデルを維持する必要性が薄れつつあり、プラットフォームの共通化戦略の観点からも、LSの役割はESなど他モデルに統合されていく可能性が高まっています。

これは単なるコスト面の話だけでなく、レクサス全体の設計思想を電動化・柔軟性の高いアーキテクチャへと転換していく、長期的ビジョンの一環ともいえるでしょう。

レクサスLS|実際の販売実績・顧客層の重複分析

日本国内では、LSの販売台数が年々減少しており、法人車両や役員車両としての採用例も減少傾向にあります。その一方で、ESの上位グレードがこれらの需要を吸収し始めており、特にハイブリッド仕様の充実や内外装の高級感強化によって、企業や団体からの支持が広がっています。

加えて、車両本体価格がLSに比べて数百万円安価でありながら装備の差が縮小していることも、ESの選択を後押ししています。結果として、価格帯が近づきつつあるだけでなく、購買層のニーズがESへとシフトしつつあることが、販売データからも明らかになっています。

LSとESの販売動向比較(国内例)

| 年度 | LS販売台数 | ES販売台数 | 備考 |

| 2020年 | 約3,200台 | 約4,800台 | LSが大幅改良を実施 |

| 2022年 | 約2,100台 | 約6,500台 | ESにFスポーツ導入 |

| 2024年 | 約1,300台 | 約7,200台 | EVシフトが進む |

このデータからも、ESが徐々にLSの立場を吸収し始めていることがわかります。

レクサスLS|海外市場動向から見る展望

特にアメリカ市場では、レクサスのSUV販売比率が70%を超えており、セダン系の需要は年々減少傾向にあります。これはユーザーのライフスタイルの変化に伴い、乗降性・走破性・積載性など多用途性を重視する傾向が強まっていることが背景にあります。

特に富裕層やファミリー層を中心に、SUVの快適性とステータス性が支持されており、セダンよりも実用的であるという評価が高まっているのです。

こうした市場の実情に合わせ、LSをセダンからSUV型へと転換する計画(仮称:LZなど)が浮上しているのは必然の流れといえるでしょう。フラッグシップにふさわしい豪華装備や静粛性、堂々たる存在感をSUVフォルムで実現することで、次世代の高級車像にフィットするモデルへの進化が求められているのです。

まとめ

新型レクサスESは、見た目・性能・サイズすべてにおいて従来のESとは別次元の進化を遂げました。とりわけEVモデルの投入や豪華装備の採用は、ESがレクサスの次世代フラッグシップとなることを強く印象付けます。このまま進化が続けば、LSのセダンモデルとしての役割は終了し、別カテゴリでの再登場となる可能性が高いでしょう。新車購入を検討している方にとって、新型ESは非常に注目すべき存在です。